今の時代、共働き世帯はそう珍しいものではありません。

そして、多くの場合において共働き世帯は、夫婦どちらかのみが働いている世帯と比較した時、年収面において余裕がある場合が多いでしょう。

そのためマンション購入を検討した時には、ワンランク上の物件を購入することも可能かもしれません。

本記事では、そんな共働き世帯におけるマンション購入のポイントについて解説していきます。

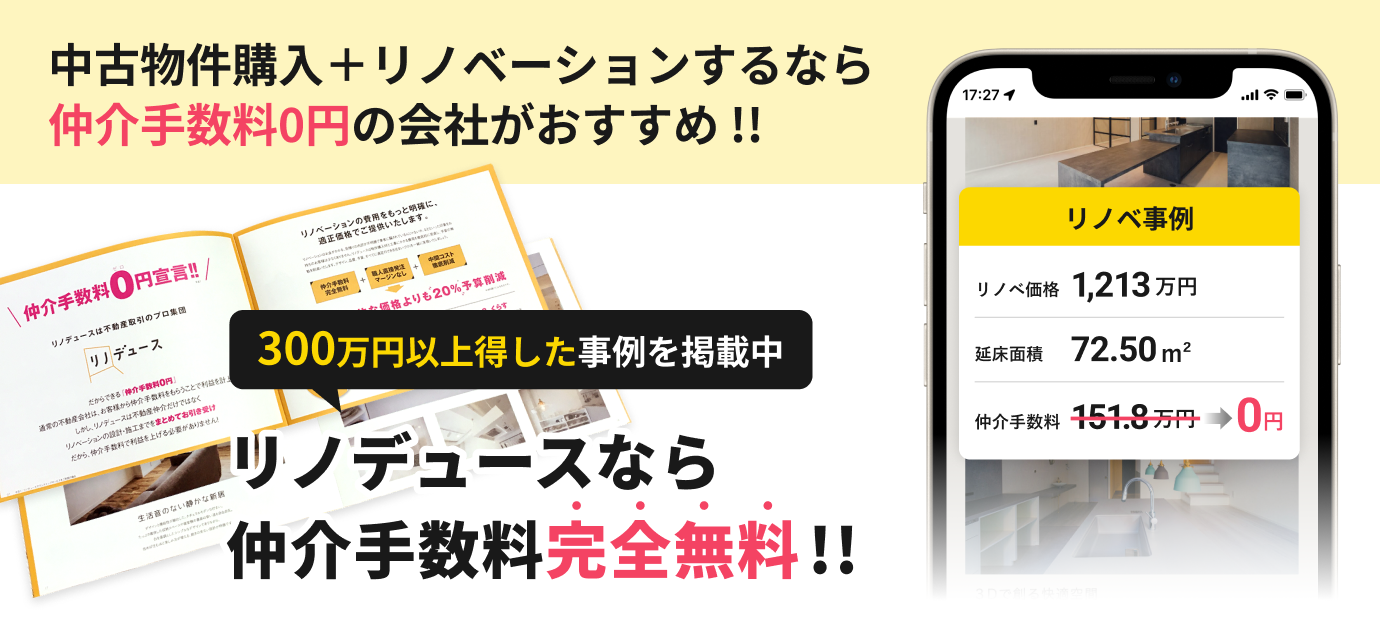

リノベーションとセット購入で

お得に理想の住まいを

実現しませんか?

- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!

- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!

- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!

- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!

共働き世帯の年収に見合うマンション購入のポイント

マンション購入において、重要となるポイントとして住宅ローンの借入額があります。

多くの場合、世帯年収を基準として審査がおこなわれますので、共働き世帯の場合は余裕を持った借入が可能となるでしょう。

そこで、実際どのようなポイントに気をつけて購入をすすめれば良いのか、以下の3点に分けて解説していきます。

– 金利は固定金利がおすすめ

– 夫・妻のどちらかの年収を半分で計算

住宅ローンの返済比率は25%前後

住宅ローンの返済比率とは、「年収に占める年間返済額の割合」を指します。

仮に年収が1,000万円の世帯において、年間300万円を返済に当てているようなケースであれば、返済比率は30%となります。

多くの住宅ローンにおいて、この返済比率の上限は30%〜40%に設定されています。

マンション購入時には、希望の物件価格に届かせるために、上限ギリギリまで借入をしたいと思うこともありますが、注意しなければいけません。

あまりにも多くの割合を返済に充てるようでは、生活自体が厳しくなる状況も考えられます。

そのため、返済比率は25%前後を目安としておき、可能であれば20%以内に抑えることが理想と考えましょう。

金利は全期間固定金利がおすすめ

住宅ローンの金利には、代表的なもので以下の3種類があります。

| 変動金利 | 固定金利 | 全期間固定金利 |

|  |  |

| 返済期間中に金利が変動する。 | 借入当初から一定期間は金利が固定される。 | 借入期間中の金利が全期間固定される。 |

2022年現在の日本は超低金利時代と言われるほど金利が低くなっています。

そして、今後も現在よりも金利が低くなることは考えにくい状況です。

つまり、借入当初の金利が返済期間中継続して固定される、「全期間固定金利」を選択することが、最も家計に優しいと言えるでしょう。

全期間固定金利は、返済中の金額が確定することになりますので、ライフプランによる返済計画が立てやすいというメリットも持っています。

夫・妻のどちらかの年収を半分で計算

マンションを購入する時の経済状況を考慮して、住宅ローンの契約審査は進められることが一般的です。

そのため、想定していた以上の金額を借入できる場合も多々ありますが、実際の想定年収は、夫妻どちらかの年収を半分にした額で計算した方が良いでしょう。

購入後は30年以上かけて返済するローンですので、その間に子育てや教育資金の捻出はもちろん、場合によっては収入減といったトラブルも考えられます。

返済比率と同様に、マンション購入時の状況から余裕をもったシミュレーションで進めることをおすすめします。

仮に、年収の内訳が夫は800万円であり、妻が400万円であった場合、妻は200万円と想定して世帯年収は1,000万円として考えるということです。

年収額には余裕をもって、購入できる物件及び住宅ローンの審査を進めた方が良いでしょう。

共働き世帯のマンション購入前に知っておくべき情報

![]()

マンション購入は人生でそう何度も経験するものではありませんので、事前に知っておくべき情報がたくさんあります。

特にローンや控除関連については、知っているか知らないかで大きな差がついてしまいます。

そんな事前情報の中でも特に覚えておいてほしい、以下の3点を解説していきます。

– 各種ローンを調べておく

– 団体生命信用保険の加入

住宅ローン控除がある

控除とは、「一定の金額を差し引く」という意味の言葉です。

主に税金の支払い金額を差し引くという意味合いで使われることが多いかと思いますが、この控除は住宅ローンにおいても適応されるのです。

控除の詳しい内容としては、以下のような内容となります。

- 10年間、年末時点のローン残高の0.7%が所得税から控除される。

→ローン残高上限は4,000万円(長期優良住宅などであれば5,000万円) - 所得税から引ききれなかった分は、住民税から前年の課税所得の5%が控除される。

→控除の上限は9万7,500円

しっかり申請をおこない、控除が反映されるように覚えておきましょう。

>>住宅ローン借入れ限度額の基準を解説!年収での目安金額もご紹介!

>>初心者でも分かる住宅ローンの正しい選び方は?3種類の金利や審査について解説

各種ローンを調べておく

ローンの金利タイプについては、借入当初の金利が適応され続ける「全期間固定型」が最もおすすめと前述しました。

実際、ローンには様々な種類があります。

借入先についても、公的ローンと民間ローンから選ぶことにもなり、それぞれに特徴があります。

- 公的ローン:財形住宅融資であり、5年間の固定金利。

- 民間ローン:各種金融機関のローンであり、全期間固定金利が選択できる。

全期間固定金利タイプのローンについては、一般的に「フラット35」と呼ばれるものが有名です。

ご自身の状況に応じてローンタイプは選択する必要がありますので、各種ローンについては事前に確認しておきましょう。

リノベーションとセット購入で

お得に理想の住まいを

実現しませんか?

- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!

- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!

- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!

- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!

団体生命信用保険の加入

団体生命信用保険とは、ローン返済者が返済期間中に死亡もしくは、高度障害状態となった時に、保険金により残債が支払われるというものです。

この保険は民間ローンの場合は加入が義務となっていますが、フラット35を利用する時には任意加入となっています。

夫婦として住宅ローンを借りる場合、団体生命信用保険にできるのはどちらか1人だけです。

そのため、両者ともに加入ができる「夫婦連生団信」と呼ばれる保険もあります。

ご自身の状況に適切な保険に加入するために、事前に調べておきましょう。

マンション購入で共働き世帯向けローン

共働き世帯が住宅ローンを借りる時、どちらか一方が債務者となり契約するのか、2人別々で借りるのかなど、複数の方法から選択する必要があります。

そんな共働き世帯向けのローンについて、代表的な3つについて内容を解説していきます。

– 連帯債務型ローン

– 連帯保証型ローン

ペアローン

ペアローンは、夫と妻のそれぞれが債務者として、2本のローン契約を結ぶ形のローンです。

そして、夫婦お互いが連帯保証人になることが必要とされます。

つまり、世帯に2人の債務者がいるということになりますので、手数料や保証料といった費用も2人分発生します。

その代わり、住宅ローン控除についても、2人分受けることが可能となります。

連帯債務型ローン

連帯債務型ローンは、夫婦のどちらかを主債務者、もう1人を連帯債務者として1本のローンを契約する形です。

この場合、借入審査は世帯年収を考慮して進められますので、1人で借りる以上の金額を借入することができます。

そして住宅ローン控除については、夫婦どちらにも適応させることが可能です。

しかし、このローンを取り扱う金融機関は限られていますので、希望される場合には確認が必要でしょう。

連帯保証型ローン

連帯保証型ローンは、夫婦どちらかを債務者、もう1人を連帯保証人として1本のローンを契約する形です。

つまり、債務者の返済が滞った時、連帯保証人である1人に支払い義務が生じます。

こちらも連帯債務型ローン同様に、借入審査には世帯年収を考慮して進めることが可能です。

しかし、住宅ローン控除については債務者にしか適応されませんので注意が必要です。

共働き世帯のマンション購入における注意点

![]()

共働き世帯のマンション購入は、夫婦の年収を合算することによる住宅ローンの借入額の増加や、複数のローン形態から選択できるなどのメリットが多くあります。

しかし、注意点も少なからず存在していますので、こちらで以下の3点を解説していきます。

– 出産や転勤などでの収入の変化

– 共有名義での注意点

離婚した場合の返済リスク

マンション購入というタイミングにおいて、なかなか考えることは難しいかもしれませんが、離婚ということも可能性としてはゼロではありません。

一般的に「離婚リスク」と呼ばれる問題ですが、万が一発生した場合にも住宅ローンの返済は続きます。

離婚した場合には、夫婦のどちらが購入したマンションに住み続けるのか、もしくは売却してしまい、住宅ローンを整理するのかなど、様々な選択肢があります。

考えたくないことではありますが、共働き世帯でのマンション購入は、このようなリスクも含んでいるという点は、頭の片隅に入れておく必要はあるでしょう。

出産や転勤などでの収入の変化

マンション購入時には共働きであっても、年月が経つにつれて状況は変化していきます。

最も代表的な内容としては、出産と子育てがあげられるでしょう。

出産時には当然、妻の収入が無くなる場合や、一時的に減少することが考えられます。

さらに教育費用も想定以上に必要となるケースも多いなど、余裕を持った資金計画が必要となります。

また夫が転勤になることで、単身赴任を選ばざるを得ない状況も有りえます。

このような場合には、会社から手当が出たとしても、もう一つの住宅分の光熱費や食費といった出費が重なることで、家計のバランスが変化してしまうことも考えられます。

このように、様々な方面から長期的に収入をシミュレーションしておくことが重要でしょう。

共有名義での注意点

マンションを購入する時の名義について、どちらかの単独にするか、もしくは共有にするかを選択しなければいけません。

夫婦で購入したのだから、共有名義にする方が自然だと考えてしまうかもしれませんが、注意点があります。

共有名義を選択した場合、住宅ローン審査を世帯年収で進めることができます。

しかし、年月が経過するにつれて状況は変化していくため、前述したような収入の変化に対応できないというケースがあるのです。

共有名義を選択するのであれば、より一層ライフプランについて熟考した上で、借入金額や物件選びを進める必要があるでしょう。

まとめ

共働き世帯における、マンション購入のポイントについて解説してきました。

近年は世帯年収が1,000万円を超える、「パワーカップル」という言葉も誕生しているように、夫婦共働きという世帯は当たり前になりつつあります。

そのような世帯においても、マンション購入時の住宅ローン借入金額については慎重に進めるべきでしょう。

なぜなら、将来的に子育てや転勤による変化、または何かしらの理由で収入が減少する可能性がゼロでは無いからです。

マンション購入は一生に一度の大イベントですので、希望通りの物件に巡り会えることが一番です。

しかし、同時に資金計画を入念にシミュレーションした上で、余裕をもった購入計画を立てることも重要となるのです。

そのために今回の記事が参考になりましたら幸いです。